El Sudario de Turín es una pieza de lino de 4,3 metros de largo por poco más de un metro de ancho que conserva la imagen tenue y frontal de un hombre con señales claras de tortura y crucifixión.

Desde hace siglos, muchos creyentes sostienen que se trata de la tela que envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su muerte.

Otros, en cambio, lo consideran una obra medieval extraordinariamente ingeniosa.

La Iglesia Católica, consciente del peso de ambas posturas, nunca lo ha declarado oficialmente auténtico ni falso.

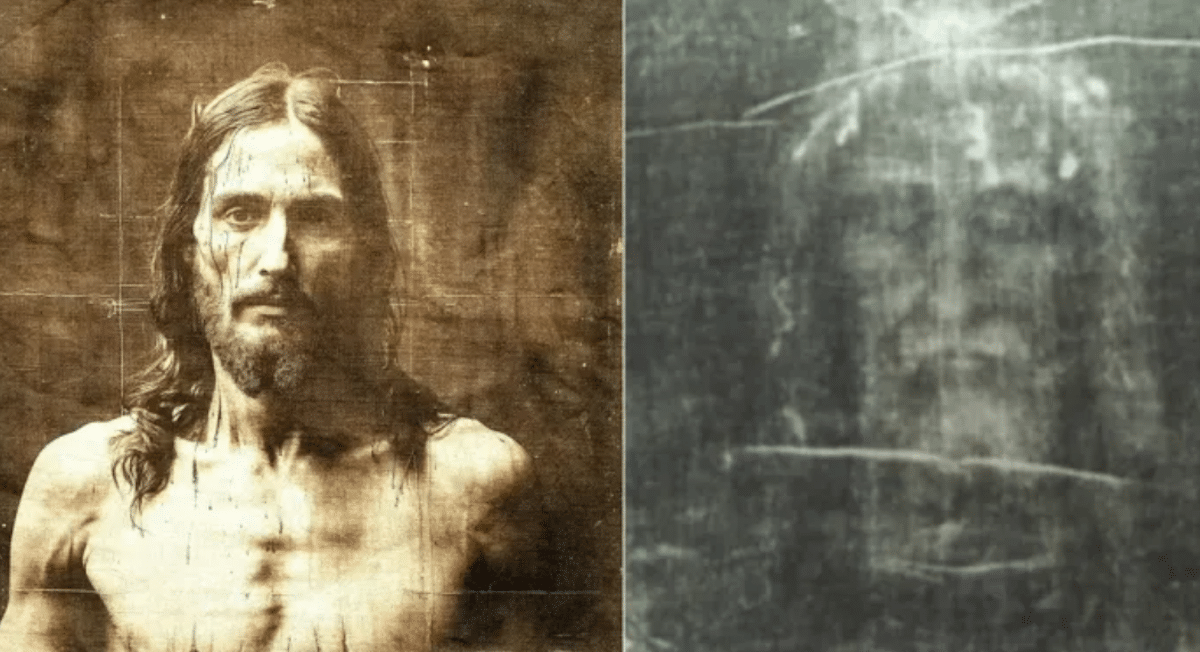

La imagen del sudario es extraña incluso para los estándares modernos.

No está pintada, no hay pigmentos, no hay trazos de pincel.

Es una decoloración superficial de las fibras del lino que, al verse en negativo fotográfico, revela detalles anatómicos sorprendentemente precisos.

Aún más desconcertante, contiene información tridimensional: cuando se procesa digitalmente, la intensidad de la imagen se correlaciona con la distancia entre el cuerpo y la tela.

Algo que ni el arte medieval ni la fotografía tradicional explican con facilidad.

Durante décadas, la ciencia ha intentado cerrar el caso.

En 1988, tres laboratorios —Arizona, Zúrich y Oxford— realizaron pruebas de datación por carbono 14 y concluyeron que la tela databa de entre 1260 y 1390.

Para muchos, eso parecía el final del misterio.

Pero el debate nunca se apagó.

Se cuestionó el lugar de muestreo, la posible contaminación, las reparaciones medievales y hasta la uniformidad estadística de los resultados.

En 2022, un nuevo estudio reavivó la polémica.

Utilizando dispersión de rayos X de ángulo amplio, los investigadores analizaron el envejecimiento estructural de la celulosa del lino.

El resultado fue inesperado: las fibras mostraban un deterioro compatible con tejidos del siglo I encontrados en Israel.

De pronto, dos cronologías opuestas coexistían.

Medieval para unos métodos, antigua para otros.

Y entonces llegó la inteligencia artificial.

Medios como el Daily Express y posteriormente The Sun utilizaron herramientas de IA generativa, como Midjourney y Gencraft, alimentadas con imágenes de alta resolución del sudario.

El objetivo no era datar la tela, sino interpretar visualmente el rostro que parece ocultarse en ella.

El resultado fue una imagen hiperrealista: un hombre de barba y cabello largo, rostro cansado, expresión serena pero marcada por el sufrimiento.

La imagen se volvió viral.

Millones la compartieron.

Algunos lloraron al verla.

Otros sintieron una incomodidad difícil de explicar.

Porque, aunque el rostro resultaba familiar, también parecía demasiado definido, demasiado claro, demasiado “resuelto”.

Aquí es donde comenzó la verdadera inquietud.

Para muchos cristianos, el poder del Sudario siempre residió en su ambigüedad.

En su capacidad de invitar a la contemplación sin imponer una respuesta definitiva.

La IA, en cambio, hace lo contrario: completa, define, decide.

Y esa acción, para algunos creyentes, roza la arrogancia espiritual.

Teólogos y sacerdotes comenzaron a advertir que una imagen generada por algoritmos no puede ser un objeto de devoción.

No porque sea falsa, sino porque carece de intención espiritual.

El arte sacro tradicional no buscaba solo representar, sino orar a través de la forma.

Un icono no es una imagen bonita: es un acto de fe.

Una máquina, argumentan, no ora.

Otros fueron más lejos.

Señalaron que la IA no crea desde el vacío, sino desde bases de datos llenas de representaciones previas, muchas de ellas culturalmente sesgadas.

El riesgo, dijeron, no es descubrir el verdadero rostro de Jesús, sino reforzar una imagen occidentalizada, domesticada y cómoda.

Pero la preocupación más profunda no fue estética ni técnica.

Fue teológica.

Si una máquina puede “mostrar” el rostro de Cristo, ¿qué lugar queda para el misterio? ¿Qué sucede con la fe cuando lo invisible se vuelve demasiado visible? Para muchos cristianos, creer no significa ver con claridad, sino confiar en medio de la oscuridad.

El Sudario, con su imagen borrosa y casi fantasmal, encarnaba esa tensión.

La IA, al intentar aclararla, podría estar disolviendo aquello que lo hacía sagrado.

Algunos fieles expresaron incluso un temor más silencioso: que estemos empezando a sustituir la experiencia espiritual por simulaciones emocionales.

Que en lugar de orar, contemplemos pantallas.

Que en lugar de misterio, busquemos resolución.

Que el milagro se convierta en contenido.

La paradoja es evidente.

La inteligencia artificial no ha demostrado de forma definitiva que el Sudario sea auténtico ni falso.

No ha “resuelto” el misterio en términos científicos.

Pero sí ha hecho algo quizás más perturbador: ha cambiado la forma en que lo miramos.

El Sudario de Turín sigue colgado en su capilla, silencioso, frágil, antiguo.

No ha cambiado.

Lo que ha cambiado somos nosotros.

Nuestra necesidad de ver, de definir, de traducir incluso lo sagrado en datos e imágenes.

Y esa es la razón por la que tantos cristianos están preocupados.

No por lo que la IA haya descubierto, sino por lo que revela sobre nosotros.

Tal vez el Sudario nunca fue un rompecabezas destinado a resolverse.

Tal vez su función no era responder, sino recordar que hay límites que no se cruzan sin consecuencias.

Y ahora que una máquina ha intentado hacerlo, la pregunta ya no es si el Sudario es real, sino si estamos preparados para vivir en un mundo donde incluso lo sagrado puede ser reinterpretado por algoritmos.