El primer engaño del cosmos es el tiempo.

Lo sentimos fluir como una corriente constante, pero la física moderna nos advierte que es una ilusión profundamente frágil.

El tiempo se estira, se comprime, se desacelera.

No avanza igual para todos.

En los confines del espacio, cerca de objetos masivos o a velocidades extremas, el tiempo se rompe en pedazos desiguales.

Para un viajero interestelar hipotético, unos pocos años podrían significar siglos en la Tierra.

La consecuencia es devastadora: incluso si lográramos viajar a otras estrellas, regresar significaría volver a un mundo muerto, irreconocible o extinguido.

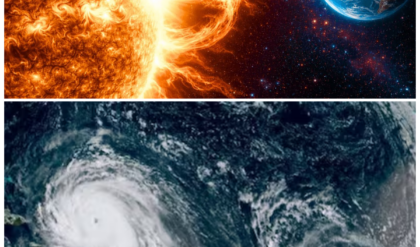

Luego está la energía, el combustible de toda ambición humana.

Cada paso hacia el espacio profundo exige cantidades colosales de energía, muy por encima de lo que nuestra civilización puede producir sin autodestruirse.

No se trata solo de tecnología insuficiente, sino de límites fundamentales.

La energía necesaria para acelerar una nave a velocidades cercanas a la luz roza lo imposible.

Y aunque se lograra, el costo sería brutal: radiación letal, tensiones estructurales extremas y una exposición constante a partículas capaces de desintegrar cualquier protección conocida.

Pero incluso si el tiempo y la energía se alinearan milagrosamente, la distancia se alza como el obstáculo definitivo.

Las estrellas no están “lejos” en un sentido cotidiano; están separadas por abismos que desafían la comprensión humana.

La luz, la cosa más rápida que existe, tarda años, décadas o milenios en cruzarlos.

Proxima Centauri, la estrella más cercana, está a más de cuatro años luz.

Eso significa que cualquier mensaje, cualquier señal, cualquier intento de contacto es siempre un eco del pasado.

Aquí surge la sospecha más inquietante: el universo parece diseñado para impedir el encuentro.

Las civilizaciones, si existen, estarían condenadas a la soledad cósmica, separadas por distancias que hacen imposible el diálogo real.

La famosa pregunta de “¿dónde están todos?” se transforma entonces en algo más oscuro: tal vez están ahí, atrapados como nosotros, mirando el cielo con la misma frustración silenciosa.

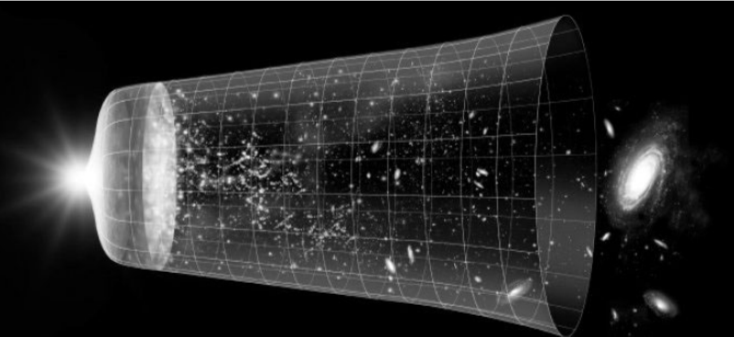

La expansión del universo añade otra capa cruel a esta trampa.

El espacio no solo es grande, está creciendo.

Galaxias enteras se alejan de nosotros a velocidades cada vez mayores, cruzando un punto de no retorno donde ni siquiera la luz puede alcanzarnos.

Es un horizonte cósmico que se cierra lentamente, robándonos posibilidades sin hacer ruido.

Cada segundo que pasa, más del universo se vuelve para siempre inaccesible.

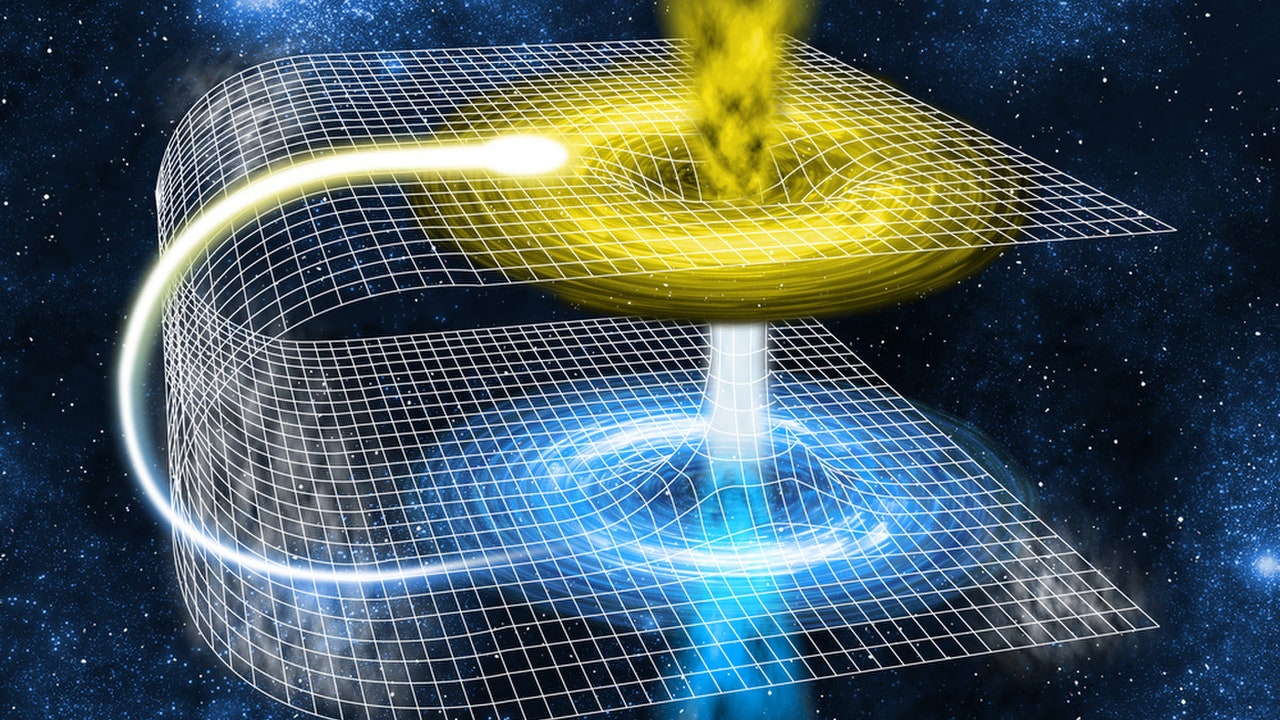

Algunos teóricos han sugerido atajos: agujeros de gusano, dimensiones ocultas, universos paralelos.

Pero hasta ahora, todas estas ideas viven en el filo entre la matemática elegante y la imposibilidad práctica.

El cosmos, una vez más, parece ofrecernos espejismos en lugar de salidas reales.

Así, la trampa se completa.

Vivimos en un universo que permite la conciencia suficiente para comprender su inmensidad, pero no la libertad necesaria para atravesarla.

Somos observadores brillantes en una jaula infinita, capaces de medir, calcular y soñar, pero no de escapar.

El muro de la distancia no necesita ser visible: está inscrito en las leyes mismas de la realidad.

Quizás el verdadero drama no sea que el universo sea hostil, sino que sea indiferente.

No hay malicia en sus reglas, solo una frialdad matemática que convierte nuestras aspiraciones en notas al pie de una ecuación cósmica.

Y aun así, seguimos mirando al cielo, porque incluso atrapados, el acto de comprender es nuestra forma de resistencia.