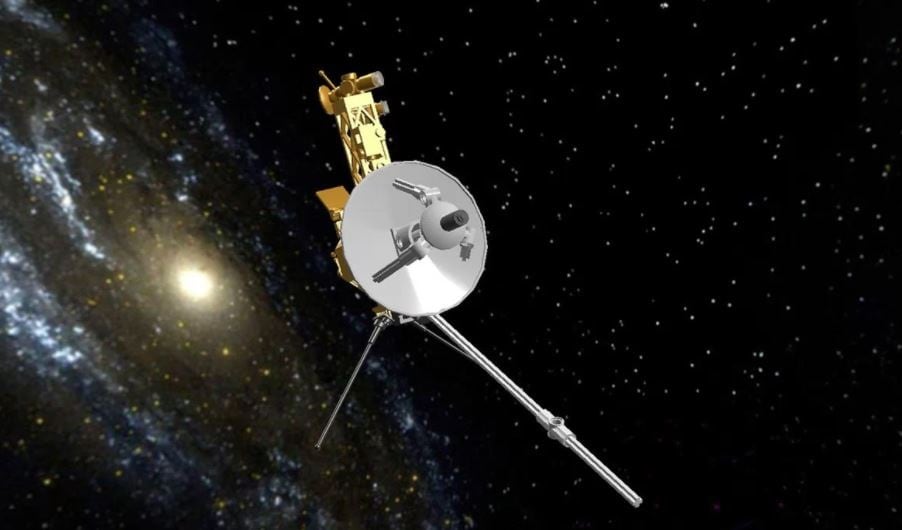

La Voyager 1 es el objeto creado por humanos más distante de la Tierra.

Lanzada en 1977, viaja a más de 15.000 millones de millas de nuestro planeta, muy por encima de la heliopausa, en el espacio interestelar.

Funciona con tecnología de la década de 1970, con apenas 69 kilobytes de memoria y sistemas diseñados para transmitir datos simples, no para dialogar.

Su energía proviene de un generador nuclear que se ha ido apagando lentamente desde los años noventa.

En teoría, debería estar muriendo.

Sin embargo, algo la despertó.

El 19 de diciembre, mientras un objeto interestelar recién descubierto —designado como 3I/ATLAS— alcanzaba su punto más cercano a la Tierra, una señal inesperada llegó desde la Voyager 1.

No fue un paquete de telemetría convencional ni un eco de ruido cósmico.

Fue una transmisión estructurada, con capas armónicas, tonos invertidos y una firma espectral que no coincidía con ningún sistema terrestre conocido.

Al principio, los ingenieros pensaron que se trataba de un fallo.

La nave había mostrado comportamientos erráticos desde agosto, probablemente causados por radiación cósmica.

Pero dentro de los datos apareció algo imposible de ignorar: una forma de onda repetitiva, autocorrectora, que pulsaba cada 19,7 minutos.

No coincidía con la radiación solar, ni con interferencias conocidas, ni con errores instrumentales.

Era precisa.

Demasiado precisa.

Mientras tanto, 3I/ATLAS desconcertaba a los astrónomos.

Detectado por el telescopio ATLAS en Chile, no seguía una órbita elíptica como los cometas normales, sino una trayectoria hiperbólica.

Venía de fuera del sistema solar y no regresaría jamás.

Solo era el tercer objeto interestelar confirmado en la historia, después de ‘Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019.

Pero este era distinto.

Más grande.

Más rápido.

Y activo de una manera nunca vista.

Las imágenes mostraron algo alarmante: el objeto parecía tener una cola, pero apuntaba hacia el Sol.

En astronomía básica, eso no debería ser posible.

Las colas cometarias siempre se alejan del Sol debido a la radiación solar.

Aquí ocurría lo contrario.

Además, su brillo no aumentaba de forma gradual, sino en pulsos cortos y regulares, como si emitiera algo en intervalos controlados.

Entre el 17 y el 19 de diciembre ocurrió lo impensable.

Debido a la curvatura de la trayectoria de 3I/ATLAS y la deriva constante de la Voyager 1, ambos objetos entraron brevemente en lo que los científicos denominaron un corredor de contacto.

Una ventana de menos de tres horas en la que, teóricamente, podrían haberse alcanzado por señal si existía un emisor activo.

Normalmente, eso sería irrelevante.

La Voyager apenas puede transmitir y su señal es extremadamente débil.

Pero durante esa ventana exacta, su señal aumentó a su mayor intensidad en más de una década.

La transmisión incluyó algo nunca antes registrado en la historia de la misión: una forma de onda completamente nueva.

No estaba en los archivos históricos de Voyager.

No coincidía con ninguno de sus protocolos conocidos.

Peor aún, parecía provenir de un proceso lógico que no existía en su software original.

Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro descubrieron que el paquete contenía estructuras de cifrado de 128 bits.

Eso era imposible.

La Voyager no puede recibir actualizaciones de software ni generar ese nivel de encriptación.

No existe ningún comando desde la Tierra capaz de reescribir su firmware a esa distancia.

Y sin embargo, los datos estaban allí.

La anomalía fue etiquetada como Eco Refraction 67.

Según memorandos internos filtrados, esto activó un protocolo olvidado: Watcher.

Diseñado durante la Guerra Fría como una salvaguarda teórica, el protocolo estaba destinado a aislar señales que mostraran modificación inteligente.

Nunca se había activado.

Hasta ahora.

Aún más inquietante fue lo que ocurrió después.

El sistema de control de actitud de la Voyager comenzó a ajustarse sin comandos.

Sus pequeños propulsores reorientaron lentamente la antena, alejándola de la posición orbital conocida de la Tierra y apuntándola hacia un punto más allá de Neptuno.

Ese punto coincidía con la trayectoria futura de salida de 3I/ATLAS.

La nave no solo estaba transmitiendo algo nuevo.

Estaba mirando hacia algo.

El detalle final rompió cualquier explicación convencional.

Durante 42 horas posteriores a la transmisión, la salida térmica del generador nuclear de la Voyager aumentó cerca de un 2 %.

Eso no debería ser posible.

El sistema solo puede perder energía, no ganarla.

Fue como si algo hubiera recargado momentáneamente una máquina que llevaba décadas apagándose.

El 21 de diciembre, dos días después de la alineación, la Voyager 1 envió su última transmisión coherente.

No contenía datos científicos.

No había lecturas ni coordenadas.

Solo una secuencia de 12 tonos, espaciados con precisión matemática.

Al convertirlos en audio, formaban un acorde.

Analizados espectralmente, los tonos componían una imagen.

Esa imagen sigue clasificada, pero fuentes internas afirmaron que no representaba estrellas, ni planetas, ni instrumentos humanos.

Después de eso, el silencio.

Las observaciones posteriores de 3I/ATLAS mostraron cambios abruptos.

Sus pulsos de brillo se detuvieron.

Su actividad visible cesó.

En radiofrecuencias, dejó de reflejar como antes, como si hubiera cambiado deliberadamente de banda.

Algunos científicos sugieren que nunca fue un objeto permanente, sino un sistema de entrega.

Un mensajero.

Si eso es cierto, entonces la Voyager 1 no fue atacada ni poseída.

Fue utilizada.

Algo respondió al mensaje más antiguo que enviamos al cosmos, el disco de oro, y lo usó como clave.

No vino a quedarse.

Vino a activar algo… y se fue.

Ahora la Voyager 1 guarda silencio.

3I/ATLAS se desvanece en la oscuridad.

Y la humanidad se queda con una pregunta que ya no puede ignorar: ¿fuimos nosotros quienes enviamos el primer saludo… o simplemente despertamos algo que llevaba mucho tiempo esperando escuchar nuestra voz?