La historia de la Voyager 1 comienza en 1977, cuando la NASA lanzó dos sondas gemelas aprovechando una alineación planetaria irrepetible.

Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se encontraban dispuestos de tal forma que permitían un viaje asistido por gravedad, un auténtico truco cósmico.

La Voyager 1 se convirtió rápidamente en protagonista: reveló volcanes activos en Ío, mostró los anillos de Saturno con un detalle jamás visto y expuso la atmósfera espesa y misteriosa de Titán.

Cuando terminó esa etapa gloriosa, la misión no concluyó.

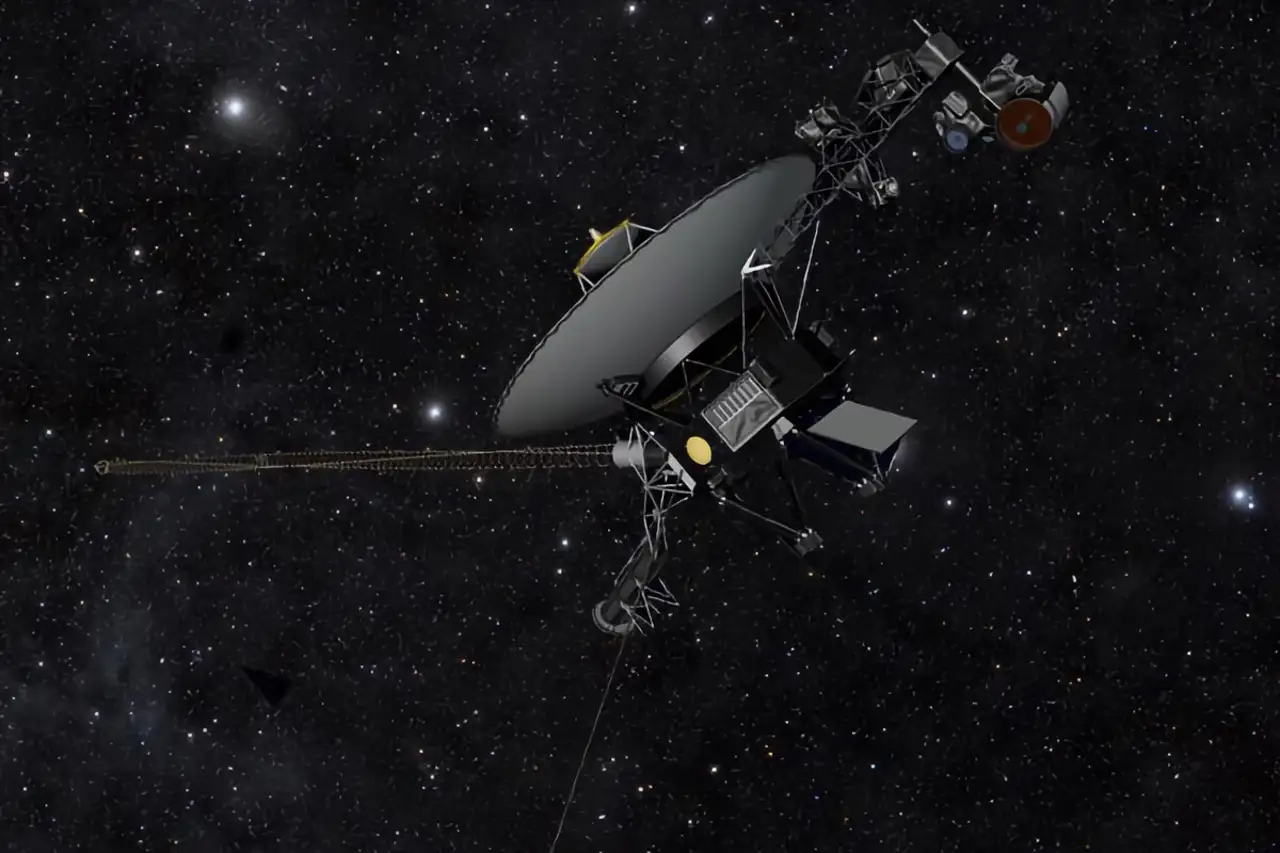

La sonda siguió avanzando, cruzó la órbita de Plutón y, en 2012, atravesó oficialmente la heliopausa, el límite donde el viento solar deja de dominar.

La Voyager 1 se convirtió en el primer objeto humano en entrar en el espacio interestelar.

Durante años, sus transmisiones fueron débiles pero constantes.

Datos de plasma, campos magnéticos, rayos cósmicos.

Nada espectacular, pero invaluable.

Hasta que, en su año número 46 de operación, algo cambió.

Los instrumentos detectaron un zumbido continuo de baja frecuencia oculto en las ondas de plasma.

Al principio, los ingenieros pensaron en interferencias o desgaste natural.

Después de todo, la Voyager es una máquina antigua, alimentada por un generador nuclear que se debilita cada año.

Pero la señal volvió.

Y volvió otra vez.

Diferentes antenas de la Red del Espacio Profundo confirmaron lo mismo.

No era ruido.

No coincidía con ningún fenómeno espacial conocido.

Lo más inquietante no era el sonido en sí, sino su regularidad.

Aparecía a intervalos precisos, casi matemáticos.

No parecía algo caótico, sino estructurado.

Como si estuviera diseñado para ser detectado.

Poco después llegó el segundo evento inexplicable.

La telemetría mostró un ajuste sutil pero permanente en la orientación de la Voyager 1.

Nadie en la NASA había enviado ese comando.

No existía registro de un protocolo automático activado.

Sin embargo, la nave se reorientó como si intentara alinear sus instrumentos hacia una región específica del espacio profundo.

Una región donde, oficialmente, no hay nada.

No hay estrellas visibles.

No hay galaxias catalogadas.

No hay anomalías gravitacionales conocidas.

Solo vacío.

Oscuridad absoluta.

Y aun así, la Voyager apuntó allí.

Las cámaras de la sonda están apagadas desde 1990, cuando tomó la histórica imagen del Punto Azul Pálido.

Pero otros sensores permanecen activos.

Y tras el cambio de orientación, las transmisiones comenzaron a mostrar algo todavía más perturbador: pequeñas distorsiones en la señal.

No eran errores aleatorios.

Al analizarlas, los científicos descubrieron patrones repetidos, modulaciones que se distribuían de forma consistente en múltiples paquetes de datos.

Parecían secuencias.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) convocó a especialistas fuera del ámbito habitual: criptógrafos, expertos en inteligencia artificial, lingüistas.

Algunos sugirieron que las estructuras recordaban a lógica binaria simple o a resonancias armónicas, algo que, en teoría, podría surgir de procesos naturales… pero también de algo que responde.

La palabra “respuesta” comenzó a circular en voz baja.

La especulación más inquietante conectó este evento con una decisión tomada casi cincuenta años atrás.

La Voyager 1 lleva a bordo el famoso Disco de Oro, diseñado por Carl Sagan y su equipo.

Un mensaje en una botella cósmica: saludos en 55 idiomas, música, sonidos de la Tierra y diagramas que indican nuestra ubicación usando pulsares como referencia.

Durante décadas se consideró un gesto simbólico, casi ingenuo.

Pero si algo, o alguien, logró descifrar esa información, la Voyager no sería solo una exploradora.

Sería una baliza.

Algunos físicos plantearon explicaciones alternativas: la sonda podría haber atravesado una región desconocida de interacción electromagnética, o incluso una anomalía relacionada con materia oscura.

Otros hablaron de distorsiones espacio-temporales teóricas.

Pero ninguna hipótesis explica por completo la combinación de eventos: el zumbido, el cambio de rumbo y los patrones persistentes en la señal.

Documentos internos filtrados sugieren que la NASA pidió cautela extrema.

En comunicaciones oficiales, el fenómeno fue clasificado como “anomalías de datos”.

Sin embargo, en conversaciones privadas, varios veteranos de la misión admitieron sentirse profundamente incómodos.

La Voyager parecía reaccionar.

Adaptarse.

Como si estuviera interactuando con su entorno de una forma para la que nunca fue diseñada.

Y ahí surge el verdadero vértigo.

Si una máquina humana, lanzada al rincón más remoto jamás alcanzado, encuentra algo capaz de responder a su presencia, la pregunta ya no es solo qué hay ahí fuera.

Es si algo nos ha estado observando desde mucho antes de que levantáramos la vista al cielo.

La Voyager 1 no fue construida para durar tanto.

No fue diseñada para encontrarse con lo desconocido.

Pero sigue avanzando, a más de 24 mil millones de kilómetros de la Tierra, enviando susurros desde la oscuridad.

Tal vez este sea el último capítulo de su viaje.

O tal vez sea el primero de algo mucho más grande.

Porque si la Voyager encontró algo, o algo la encontró a ella, la soledad cósmica dejó de ser una certeza.

Y la pregunta final ya no pertenece solo a la ciencia, sino a toda la humanidad:

¿qué ocurre cuando el universo deja de guardar silencio?