La madrugada del 26 de febrero de 2025 marcó un antes y un después en la vida de Eduardo Mesa de la Peña, conocido por generaciones como Lalo el Mimo.

Un resbalón en el baño de su casa terminó en una fractura de cadera que obligó a su traslado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México.

La cirugía, realizada al día siguiente, incluyó la colocación de una varilla metálica de 18 centímetros.

Fue exitosa, pero los médicos fueron claros: la recuperación sería lenta, complicada y limitada por la edad y por problemas de salud acumulados.

No era la primera vez que el cuerpo le enviaba advertencias.

Lalo arrastraba un historial médico complejo, incluyendo padecimientos renales severos que en el pasado lo dejaron con apenas un 15% de función renal y lo mantuvieron hospitalizado durante meses.

Sin embargo, siempre había regresado.

Siempre había vuelto a levantarse, literal y simbólicamente.

Esta vez fue distinto.

Aunque conservó el humor incluso bajo sedación, bromeando sobre la varilla que le habían colocado, la realidad se impuso con el paso de los días.

El andador dio paso a la silla de ruedas.

Caminar se volvió posible solo por tramos cortos y siempre con ayuda.

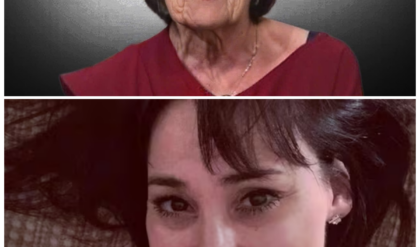

Su hija, la actriz Marie Carmen de la Peña, organizó cuidados constantes, primero con un asistente y luego con una enfermera profesional.

La independencia que tanto defendía comenzó a desdibujarse.

Pero la fractura no solo rompió hueso.

Rompió un pacto silencioso que Lalo había sostenido durante años con el público y consigo mismo.

El accidente lo obligó a aceptar algo que llevaba tiempo ocultando incluso a sus colegas más cercanos.

Ya no podía memorizar textos con la misma claridad.

Y para un actor cuya carrera se construyó sobre el timing exacto, esa pérdida era más aterradora que cualquier diagnóstico físico.

Durante años, la industria había notado señales.

Menos apariciones, papeles más breves, producciones que rechazaba sin explicación clara.

Para el público, parecía una retirada digna.

Para Lalo, era una estrategia de supervivencia.

Admitió que había días en los que llegaba al set sin recordar dónde estaba.

Disimulaba con chistes, improvisaba, seguía adelante.

Por dentro, el miedo crecía.

No existe un diagnóstico oficial de Alzheimer o demencia.

Los médicos hablaron de fatiga cognitiva, un desgaste mental progresivo común en intérpretes longevos.

Pero el efecto era el mismo.

Olvidar un texto no es solo un error técnico.

Es una amenaza directa a la credibilidad, al respeto profesional y a la continuidad laboral.

En una industria donde la rapidez es ley, un rumor basta para cerrar puertas.

Por eso calló.

Por eso se escondió detrás del humor.

Cuando le preguntaban por su ausencia, respondía que era selectivo o que los guiones ya no le interesaban.

La verdad era más dolorosa.

Tenía miedo de que lo vieran luchar.

Miedo de que lo etiquetaran como acabado.

Miedo de desaparecer sin darse cuenta.

A pesar de una carrera de más de seis décadas, Lalo volvió a hacer casting en el CEA de Televisa.

Después de 65 años de trayectoria, tuvo que audicionar para papeles de abuelo.

Lo decía en broma, pero la herida era real.

Antes era el protagonista.

Ahora, sentía que se volvía invisible.

Fuera del escenario, su vida personal también estuvo marcada por la soledad.

Su matrimonio con la actriz Mary Carmen Resendis se diluyó sin escándalos, sin rupturas públicas, simplemente por la ausencia constante.

Nunca se divorciaron formalmente, pero dejaron de estar el uno para el otro.

Lalo nunca volvió a casarse.

Vivió solo, como eligió vivir, con su hija como único eje constante.

Marie Carmen se convirtió en su apoyo absoluto.

Gestiona su agenda, su salud, su recuperación y también protege su dignidad pública.

Ella misma ha reconocido que su padre odia la idea de ser visto como débil.

Se resiste a los bastones, a las ayudas, a todo lo que simbolice vejez.

Incluso ahora, sigue hablando de proyectos futuros, de escribir, de dirigir, de volver al escenario.

Ella sabe la verdad.

Está cansado.

No solo el cuerpo, también el alma.

El contraste es brutal si se observa su legado.

Más de 130 películas, más de 60 montajes teatrales, una presencia constante en el cine de ficheras, un género polémico pero profundamente popular.

Lalo nunca renegó de ese cine.

Lo defendió como espejo social, como entretenimiento honesto para quienes no se veían representados en otro lugar.

No fue el favorito de la crítica, pero sí del público.

También fue mimo, giró por Europa, actuó ante dictadores y aprendió que un chiste mal colocado podía costarlo todo.

Entendió el poder y el peligro de la comedia.

Tal vez por eso, ahora que la memoria falla, el miedo pesa tanto.

Sin texto, sin timing, sin control, ¿quién queda?

A los 90 años, Lalo finalmente lo admite.

No como una derrota, sino como un acto de verdad.

Toda su vida persiguió la risa porque no sabía estar solo.

El aplauso lo hacía sentirse real.

Hoy, sin reflector permanente, sin escenario asegurado, sigue siendo el mismo hombre que empezó en el teatro universitario dejando caer una charola y convirtiendo el error en carcajada.

La confesión no lo empequeñece.

Lo humaniza.

Y quizá por eso, ahora que el telón baja lentamente, Lalo el Mimo se vuelve más legendario que nunca.

No por ocultar el miedo, sino por atreverse, al final, a decirlo en voz alta.