Ofelia Medina pertenece a una estirpe cada vez más rara: la de las artistas que entendieron su oficio no solo como entretenimiento, sino como una herramienta de conciencia.

Desde sus primeros pasos en el cine y la televisión mexicana, su presencia fue imposible de ignorar.

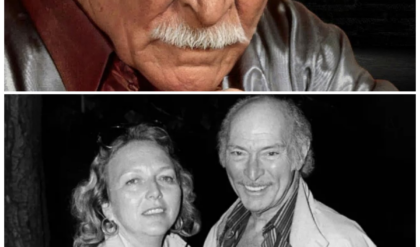

Tenía una mirada intensa, una voz que transmitía convicción y una manera de habitar los personajes que desbordaba la pantalla.

Pero detrás de esa carrera sólida y respetada, existía una mujer atravesada por decisiones difíciles, renuncias silenciosas y batallas que nunca se libraron frente a las cámaras.

Cuando se habla de que “rompe su silencio”, no se trata de una confesión puntual ni de una frase explosiva diseñada para titulares fáciles.

Es, más bien, la suma de reflexiones que, dichas a esta altura de su vida, adquieren un significado devastador.

Medina ha hablado del precio de no callar cuando el sistema espera obediencia, de lo que significa elegir la coherencia en un medio que premia la complacencia, y del desgaste emocional que implica sostener ideales durante décadas sin garantías de reconocimiento.

A lo largo de su trayectoria, Ofelia Medina fue testigo de transformaciones profundas en la industria cultural.

Vio cómo el cine cambiaba de manos, cómo las historias se simplificaban y cómo muchas voces críticas eran relegadas a los márgenes.

En ese contexto, su silencio no fue ausencia, sino resistencia.

Callar, en ciertos momentos, fue una forma de sobrevivir sin traicionarse.

Hoy, al mirar atrás, reconoce que ese silencio también tuvo un costo personal: oportunidades perdidas, malentendidos acumulados y una imagen pública que nunca llegó a ser completamente fiel a quien realmente era.

Sus palabras recientes han resonado porque no buscan absolución ni aplausos tardíos.

Hablan de la vejez sin romanticismo, del cuerpo que ya no responde igual y de la memoria que, lejos de desvanecerse, se vuelve más insistente.

A los 74 años, Medina se permite decir lo que antes habría sido interpretado como conflicto o incomodidad.

Habla de decepciones, de aliados que no lo fueron tanto y de la soledad que acompaña a quienes se mantienen firmes en sus convicciones.

También hay en su discurso una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y el lugar de las mujeres en la historia cultural.

Ofelia Medina pertenece a una generación que abrió caminos a fuerza de carácter, pero que no siempre recibió el reconocimiento merecido.

Al alzar la voz ahora, no solo habla por ella, sino por muchas otras que quedaron en segundo plano, atrapadas entre la admiración pública y la invisibilidad estructural.

Lo que más ha impactado al público no es una denuncia concreta, sino la serenidad con la que asume su recorrido.

No hay rencor explícito, pero sí una claridad que incomoda.

Medina deja entrever que el verdadero escándalo no está en lo que se dice ahora, sino en todo lo que durante años se consideró normal: los silencios obligados, las renuncias disfrazadas de elecciones personales, la presión constante para encajar.

En este punto de su vida, su figura adquiere una dimensión casi cinematográfica.

La actriz se convierte en narradora de su propia historia, no para reescribirla, sino para completarla.

Su voz, marcada por la experiencia, recuerda que el éxito no siempre coincide con la plenitud, y que la coherencia, aunque costosa, deja una huella más profunda que la fama pasajera.

La conmoción que ha provocado su testimonio no se mide en polémicas virales, sino en conversaciones íntimas.

En quienes crecieron viéndola actuar y ahora la escuchan hablar desde otro lugar.

En las nuevas generaciones que descubren que detrás de una carrera sólida puede haber sacrificios invisibles.

Y en un medio que rara vez se detiene a escuchar a quienes ya no buscan aprobación.

Ofelia Medina no ha anunciado despedidas grandilocuentes ni regresos espectaculares.

Su gesto es más sutil y, por eso mismo, más poderoso.

Al romper su silencio, no cierra una etapa: la ilumina.

Obliga a mirar con otros ojos su filmografía, su activismo y su figura pública.

Y deja claro que nunca fue solo una actriz, sino una conciencia incómoda que decidió hablar cuando ya no había nada que perder y mucho que comprender.

A sus 74 años, su voz no tiembla por debilidad, sino por la carga de todo lo vivido.

Y esa vibración, honesta y humana, es lo que hoy mantiene al mundo atento, reflexionando y, sobre todo, conmovido.