El primer muro aparece con un número absoluto e innegociable: 299.

792 kilómetros por segundo.

La velocidad de la luz no es solo un récord cósmico, es una frontera ontológica.

Según la relatividad especial de Einstein, cualquier objeto que posea masa está condenado a moverse siempre por debajo de ese límite.

No es una recomendación del universo, es una ley fundamental.

A medida que un objeto acelera y se aproxima a esa velocidad, su energía no se traduce de forma lineal en mayor rapidez.

En cambio, el propio espacio-tiempo responde endureciéndose.

La masa relativista del objeto aumenta, su inercia crece y cada incremento adicional de velocidad exige una cantidad desproporcionada de energía.

Este fenómeno, descrito por el factor de Lorentz, es invisible en nuestra vida cotidiana, pero se vuelve brutal cuando se piensa en viajes interestelares.

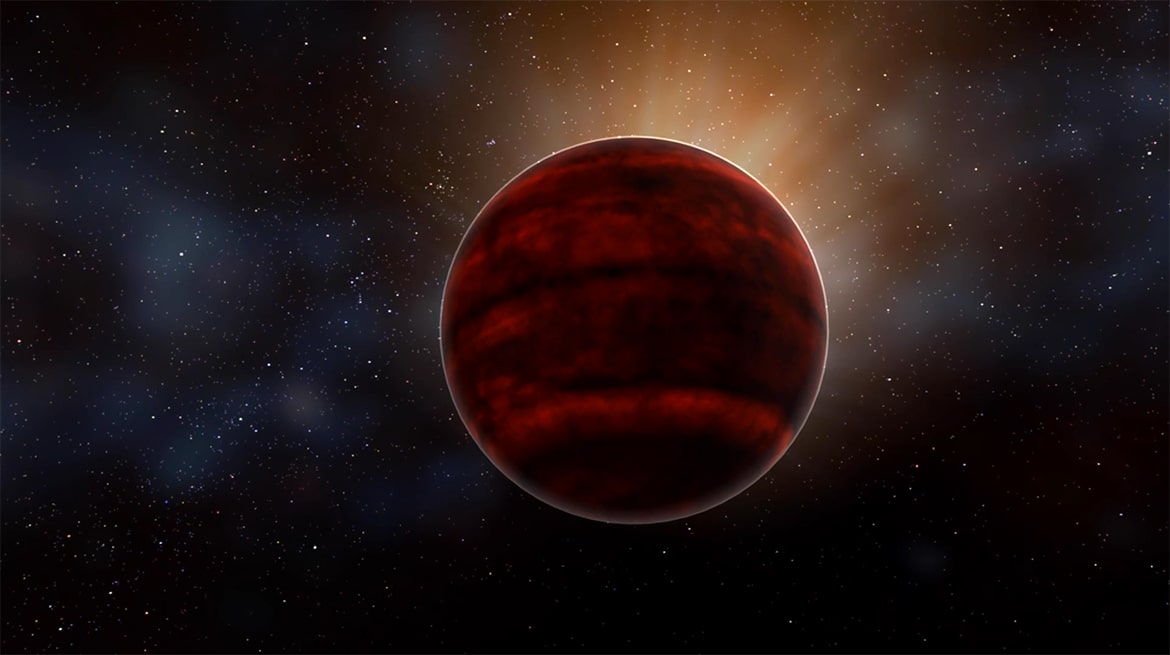

Próxima B se encuentra a 4,2 años luz.

Para que un viaje tenga sentido dentro de una vida humana, una nave debería alcanzar al menos el 10% de la velocidad de la luz.

A esa velocidad, el trayecto tomaría más de 40 años, sin contar aceleración ni frenado.

Para reducir el tiempo a unas pocas décadas, sería necesario acercarse al 90% o incluso al 99% de la velocidad de la luz.

Y es exactamente ahí donde la física saca la guillotina.

Al 99% de la velocidad de la luz, la masa efectiva de la nave se multiplica por más de siete.

Al 99,9%, se dispara a más de veinte veces su masa en reposo.

La energía requerida deja de ser astronómica y pasa a ser obscena.

No hablamos de grandes centrales eléctricas ni de megastructuras solares.

Hablamos de una energía que supera la producción total de la humanidad durante siglos.

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fa67%2Fc3e%2F16d%2Fa67c3e16d9433bb14b9fb7ada02d8b3c.jpg)

Incluso si se recurriera a la forma de propulsión más eficiente imaginable, la aniquilación de antimateria, el problema persiste.

En teoría, la antimateria convierte el 100% de su masa en energía según la famosa ecuación E = mc².

Pero ese combustible tiene masa.

Y esa masa debe ser acelerada junto con la nave.

El combustible se convierte en carga.

La carga exige más combustible.

El sistema entra en una espiral matemática imposible de cerrar.

Aquí aparece la segunda condena: la ecuación del cohete de Tsiolkovski.

Esta fórmula impone una relación brutal entre la masa inicial de la nave (con combustible) y la masa final (sin combustible).

Para alcanzar velocidades relativistas, esta relación se vuelve tan extrema que la nave deja de ser una nave y se convierte en combustible con una diminuta cápsula útil en la punta.

Cada tanque, cada válvula, cada estructura de contención añade masa muerta que debe ser acelerada, agravando el problema.

Pero supongamos, por un momento, que la humanidad logra lo imposible y acelera una nave a una fracción significativa de la velocidad de la luz.

El universo revela entonces su siguiente trampa.

El espacio interestelar no está vacío.

Está lleno de radiación y partículas dispersas que, a velocidades relativistas, se transforman en armas.

La radiación de fondo de microondas, el eco térmico del Big Bang, es normalmente inofensiva.

Pero para una nave que se mueve a velocidades cercanas a la luz, estas microondas se comprimen por efecto Doppler hasta convertirse en rayos gamma letales.

La nave se enfrenta a un muro constante de radiación ionizante comparable al entorno de una explosión nuclear sostenida.

Blindar una nave contra rayos gamma requiere toneladas de material denso como plomo o agua.

Pero cada kilogramo de blindaje añade masa.

Y cada kilogramo adicional exige aún más energía para ser acelerado.

Proteger a la tripulación vuelve la misión inviable.

No protegerla la vuelve mortal.

El gas interestelar agrava la pesadilla.

Átomos solitarios de hidrógeno, prácticamente inexistentes a velocidades humanas, impactan el casco a velocidades relativistas, generando cascadas de partículas secundarias: neutrones, muones, mesones.

La nave se convierte en un generador de radiación interna.

Los sistemas electrónicos fallan.

El ADN humano se fragmenta.

La tripulación no muere de inmediato, sino que se desintegra lentamente a nivel celular.

Y luego está el enemigo más humillante y definitivo: el polvo.

Una mota microscópica, del tamaño de una bacteria, impactando a un 10% de la velocidad de la luz libera una energía comparable a la de un proyectil militar.

Un solo impacto puede vaporizar el material del casco y abrir un agujero catastrófico.

A lo largo de 4,2 años luz, la probabilidad de evitar todas esas partículas es prácticamente nula.

El espacio se convierte en una ruleta rusa cósmica.

Las soluciones “milagrosas” tampoco ofrecen escape real.

El motor de curvatura de Alcubierre promete viajar más rápido que la luz sin violar la relatividad local, deformando el espacio-tiempo.

Pero exige energía negativa o materia exótica, algo que la física cuántica solo permite en cantidades subatómicas y por instantes fugaces.

En escalas macroscópicas, esta materia simplemente no existe.

Los agujeros de gusano enfrentan el mismo problema.

Mantener abierta su garganta requiere energía negativa.

Sin ella, colapsan instantáneamente.

Y peor aún, permitirían viajes en el tiempo, creando paradojas causales que el universo parece prohibir activamente.

La conjetura de protección cronológica de Hawking sugiere que las leyes de la física conspiran para impedir cualquier violación de la causalidad.

Incluso ideas más realistas, como las velas láser, esconden una ironía fatal.

Acelerar una nave sin motor es viable.

Frenarla no.

Sin una infraestructura gigantesca en el sistema de destino, la nave simplemente pasaría de largo por Próxima B a una velocidad imparable, cruzando su órbita en minutos y perdiéndose para siempre en el vacío galáctico.

El resultado final es devastador.

Próxima B no está lejos en términos cósmicos, pero está sellada por un conjunto de leyes que no admiten excepciones.

La relatividad especial, la tiranía de la energía infinita, la radiación relativista y la causalidad forman una guardia cósmica perfecta.

El universo permite observar, calcular y especular… pero no llegar.

Próxima B se convierte así en un símbolo cruel: el mundo potencialmente habitable más cercano, condenado a permanecer fuera de nuestro alcance.

No por falta de ingenio ni de ambición, sino porque la realidad misma ha decidido que la exploración interestelar rápida no forma parte de nuestro destino.

El cosmos no nos odia.

Simplemente no nos necesita moviéndonos tan rápido.