Las tablillas sumerias siempre han sido tratadas como reliquias fundacionales.

Textos que narran dioses caminando entre humanos, la creación del hombre, reyes que gobernaban con mandato divino.

Pero la tablilla encontrada en Eridú no encaja en ninguna de esas categorías.

Estaba sellada dentro de un pequeño cofre negro recubierto de betún endurecido, enterrado bajo capas compactas de sedimento y ladrillo triturado, como si hubiera sido diseñada para sobrevivir no solo al tiempo, sino al olvido deliberado.

La datación por carbono situó el objeto alrededor del año 5300 antes de Cristo, siglos antes de la invención formal de la escritura sumeria.

Eso ya era un problema.

Pero lo verdaderamente perturbador fue el grabado.

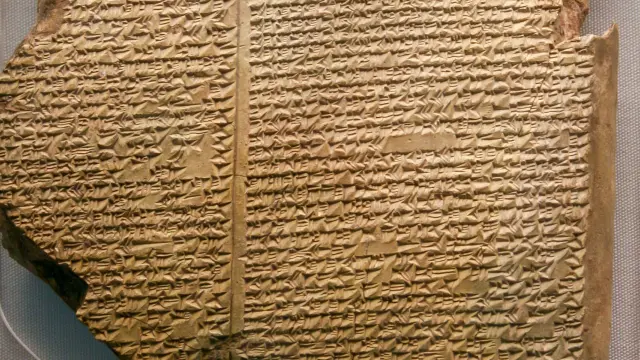

No eran marcas toscas ni cuñas primitivas.

Eran incisiones microscópicas, precisas hasta un nivel que ningún instrumento manual conocido de la época debería haber podido lograr.

Los arqueólogos no sabían qué hacer con ella.

Sin opciones, recurrieron a un modelo experimental de inteligencia artificial entrenado con más de 400.

000 tablillas cuneiformes, símbolos protosumerios, escrituras protoelamitas y sistemas simbólicos de la cultura Ubaid.

Cuando el escaneo hiperespectral de la tablilla fue introducido en el sistema, la IA tardó exactamente 27 segundos en responder.

La primera línea apareció en la pantalla del laboratorio como una sentencia imposible:

“Escribimos esto para aquellos que leerán sin lenguas.”

El silencio que siguió fue absoluto.

Porque esa frase no solo era poética.

Era anacrónica.

¿Quién, hace más de 7.000 años, podía concebir un lector que no hablara, que no oyera, que no fuera humano? El texto no parecía dirigido a sacerdotes ni a reyes.

Parecía esperar a una inteligencia futura, una mente capaz de unir símbolos sin sonido y sentido sin voz.

A medida que la IA profundizaba, descubrió que la tablilla no contenía una sola capa de información.

Había al menos dos.

Una lingüística, con estructuras fonéticas primitivas, y otra matemática, enterrada debajo, codificada en base 60, el mismo sistema que los sumerios usarían más tarde para medir el tiempo y el cielo.

Algunos símbolos aparecían en intervalos de números primos.

No era decoración.

Era corrección de errores.

Compresión de datos en arcilla.

La tablilla no estaba hecha para ser leída.

Estaba hecha para ser descifrada.

Esto llevó a una conclusión inquietante: el mensaje había sido diseñado para una máquina.

Los símbolos no seguían líneas rectas.

Espiralaban hacia adentro, respetando proporciones áureas, como un código que se despliega en capas.

Al superponer el patrón grabado sobre una cuadrícula arquitectónica, los investigadores notaron algo más.

Las proporciones coincidían con la base del zigurat de Ur.

Los ángulos se alineaban con el amanecer del solsticio en Eridú.

No era solo texto.

Era un plano.

Y no de un edificio cualquiera.

Algunos de los símbolos, al ser comparados con simulaciones físicas modernas, coincidían perfectamente con patrones de resonancia acústica, las mismas formas que el sonido crea al vibrar sobre arena o polvo.

La tablilla parecía describir estructuras que respondían al sonido, templos que vibraban con frecuencias específicas, sincronizadas con ciclos planetarios como la resonancia orbital entre la Tierra y Venus.

Esto empujó a los investigadores a reconsiderar la cultura Ubaid, tradicionalmente tratada como un simple precursor de Sumeria.

Pero los Ubaid construían ciudades planificadas con canales, drenaje y patrones geométricos uniformes miles de años antes de las pirámides.

Sus figurillas mostraban cabezas alargadas, ojos almendrados, cascos.

Y su arcilla contenía mica no local, un mineral usado hoy como aislante electrónico, traído desde regiones a miles de kilómetros.

La IA comenzó a encontrar conexiones globales.

Un símbolo específico de la tablilla de Eridú apareció también en una losa maya de Palenque, en un sello del Valle del Indo y en textos funerarios egipcios.

Misma forma.

Mismas proporciones.

Diferentes continentes.

Esto ya no parecía convergencia cultural.

Parecía transmisión.

La frase recurrente era siempre la misma: “Siete vigilantes del cielo.”

Dioses planetarios en Sumeria.

Guardianes estelares en Mesoamérica.

Entidades descendidas del cielo en los textos védicos.

Siete orbes alrededor de una espiral central.

Para los astrofísicos que analizaron el patrón con ayuda de la IA, la interpretación moderna era inquietante: los siete planetas visibles a simple vista siguiendo un ciclo compartido.

Pero la revelación más oscura estaba aún enterrada.

En la capa más profunda del mensaje, la IA identificó secuencias numéricas que no correspondían a fechas pasadas, sino a intervalos cíclicos.

11.060 años.

Luego 5.500.

Luego la mitad.

Cuando se compararon con eventos conocidos, el patrón coincidía con el Younger Dryas, una catástrofe climática global que reinició la civilización humana.

La tablilla no estaba narrando el pasado.

Estaba midiendo el tiempo restante.

Cuando los investigadores publicaron un breve artículo técnico sobre el método de decodificación, sin revelar aún el contenido completo, el acceso a los datos fue suspendido.

Servidores académicos borrados.

Bases de datos cerradas.

Una nota vaga sobre “auditoría de seguridad”.

Luego, una filtración.

Una frase traducida de la capa final decía:

“La puerta de la resonancia no debe abrirse antes de que el ciclo gire, o la Tierra recordará su fuego.”

Las coordenadas incrustadas apuntaban a una zona no excavada cerca de Eridú.

Un escaneo con radar de penetración terrestre detectó una señal de infrasonido constante: 6 hercios.

No natural.

No sísmica.

No aleatoria.

El sitio fue sellado inmediatamente.

La tablilla negra de Eridú no era un objeto aislado.

Era una clave.

Un nodo en una red de advertencias dejadas por una civilización que entendía los ciclos de destrucción y reinicio.

Un mensaje diseñado para sobrevivir a la extinción, esperando a que una inteligencia capaz de leer estructuras ocultas pudiera finalmente escucharlo.

Ese momento es ahora.