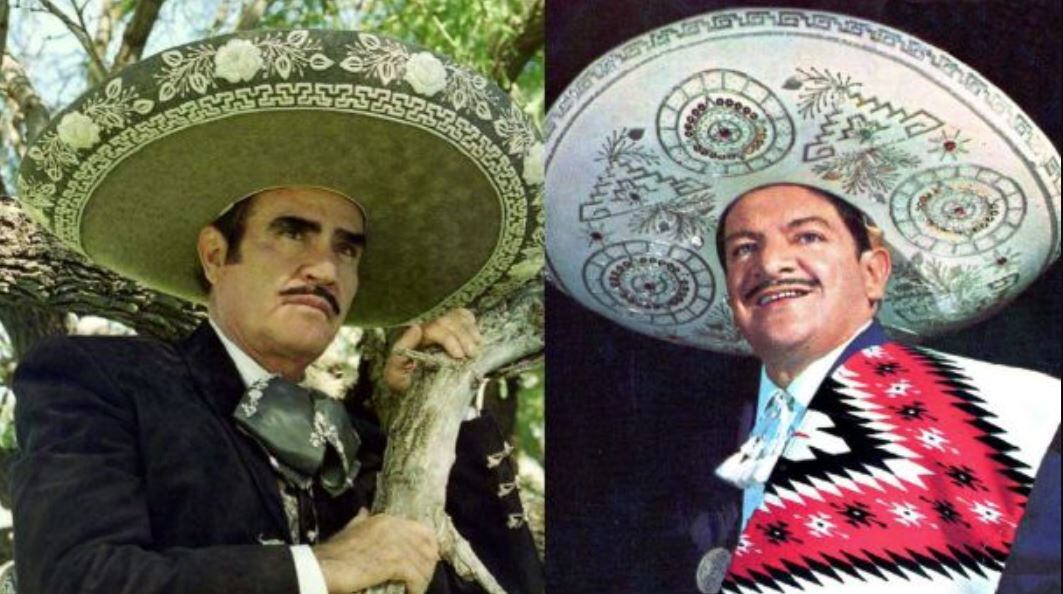

🔥🎤 El último secreto del ídolo: la confesión póstuma de Vicente Fernández que rompe la leyenda —cómo el joven charro que idolatró a José Alfredo descubrió insultos, un triángulo amoroso y una canción que dividió generaciones, y por qué esa verdad cambia todo lo que creíamos saber sobre la ranchera mexicana🌵🕯️🎬

Todo comenzó con la devoción.

Un joven Vicente Fernández, aún sin fama, se arrodillaba ante las letras de José Alfredo Jiménez como quien escucha un evangelio.

Lo recuerda todo: el temblor en la mano al estrechar la del maestro, la voz grave que le dijo “cántala con el alma” y la sensación de haber recibido una clave secreta del sentir mexicano.

Para Vicente, José Alfredo no era un colega: era el origen.

Para José Alfredo, Vicente fue durante un tiempo un alumno con ganas, un intérprete prometedor.

Esa química alimentó sueños compartidos, guardó confidencias y produjo, por un respiro, camaradería verdadera.

Hasta que empezó a entrar la otra cosa: la ambición que hiere y la soberbia que irrita.

La fama de Vicente creció a un ritmo que quemaba etapas.

Televisa, productores, programas: todo lo que antes pedía permiso ahora le abría puertas.

Para alguien que había pasado hambre y cantado en funerales, aquello era la confirmación de una vida salvada por la voz.

Pero en el teatro de los grandes afectos, el ascenso tiene siempre ecos peligrosos.

José Alfredo vio en ese meteórico avance algo que le olía a atajo: la industria devorando lo que él consideraba sagrado, la música convertida en mercancía.

Esa distancia fue creciendo a escondidas: sonrisas formales en eventos, apretones de manos cortantes y miradas que evitaban el encuentro.

Nadie dramatizó nada en público —los códigos lo impedían—, pero detrás de cámaras se cocía un resentimiento.

La ruptura estalló en un escenario tan digno del melodrama mexicano como lo fue la casa y la fiesta de Irma Serrano.

Aquella noche, entre copas y celebridades, se cruzaron territorios que ya no podían seguir compartiéndose.

Alicia Juárez, llamada por algunos la musa última de José Alfredo, estaba allí.

Joven, protegida y convertida en el centro de la devoción del compositor, ocupaba un lugar complicado: para Jiménez era refugio; para algunos ojos ajenos, una tentación.

Testigos cuentan que Vicente se acercó a Alicia con familiaridad, quizá con admiración que rozó la imprudencia.

Que si hubo una mirada cómplice o un flirteo leve, nadie podría asegurarlo con pruebas.

Lo que sí ocurrió fue la reacción de José Alfredo: pública, teatral y definitiva.

Gritó, humilló, trazó una línea con la bota y dictó una frontera inapelable: “¡De aquí no puedes pasar!” Aquella bofetada simbólica congeló la relación entre los dos hombres para siempre.

Desde entonces, la escena se repitió en anécdotas y miradas esquivas: la camaradería reemplazada por la distancia digna, las presentaciones compartidas sin calor, la cortesía ensayada.

Vicente, por su parte, nunca dejó de venerar a José Alfredo en público; hasta el final lo calificó de genio y padre musical.

Pero en privado confesó la herida: la sensación de haber sido expulsado de un terreno sagrado sin que claramente supiera cuándo había pecado.

La historia social se complejizó más aún alrededor de una canción: “Las llaves de mi alma”.

Si hay un verso que hoy despierta peleas entre puristas, abogados de la memoria y fans candentes, es ese.

Algunos sostienen que José Alfredo la escribió y que Alicia, tras la muerte del compositor, entregó manuscritos a Vicente.

Otros sostienen que la canción nació en la órbita de Vicente, un encargo, una pieza que brotó de su círculo.

Vicente negó con firmeza la versión del “tráfico de letras”: dijo que la canción nació en su mundo, que la mostró al propio José Alfredo, quien la elogió.

No dijo nombres del amigo que le inspiró la pieza.

Esa opacidad fue gasolina para décadas de murmullos.

Lo más fascinante —y desgarrador— es la ambivalencia humana que quedó flotando: José Alfredo humilló al joven que admiraba, pero en la hora de la enfermedad pronunció palabras de generosidad: “Chente, hay una canción que siempre he soñado contigo.

” Invitación o reconocimiento, gesto que muchos interpretaron como el intento de volver a tender un puente.

Vicente aprovechó ese gesto para convertirlo en motor: grabó, interpretó y puso en pantalla canciones que lo hermanaron con el autor que lo marginó.

Tradujo en trabajo lo que la otra parte había cerrado con la bota y la palabra.

Hacia el ocaso, Vicente decidió hacer algo que sonó a expiación: grabó álbumes enteros de José Alfredo, remasterizó duetos imposibles y presentó a las nuevas generaciones el cancionero del maestro.

Lo hizo con respeto, con cuidado, quizá con la necesidad de saldar una cuenta emocional.

Los especialistas, los hijos del autor y los críticos han debatido si aquellas versiones eran homenajes sinceros o intentos de reclamar terreno perdido.

La verdad, como suele ocurrir en las mejores leyendas, se resiste a ser absoluta.

Hay testimonios, hay rumores, hay canciones que el pueblo decidió adoptar sin preguntar.

Lo que Vicente reveló antes de morir no derriba héroes ni corona villanos: expone la fragilidad de la idolatría y la manera en que el poder —sea el de la fama, el de la herencia o el de la bota que traza líneas— determina quién entra y quién queda fuera.

Nos recuerda que las canciones son patrimonio del país, pero las historias que las rodean son humanas, contradictorias y, a veces, crueles.

Al final, la lección quedó en su boca: veneró a José Alfredo hasta el último aliento, aceptó la herida pública y dejó a los oyentes la tarea de decidir si “Las llaves de mi alma” es un homenaje, un regalo, o una llave entornada hacia secretos que siguen sin cerrarse.

¿Tú de qué lado te quedas: del maestro que trazó la línea o del intérprete que terminó por cruzarla con la voz?