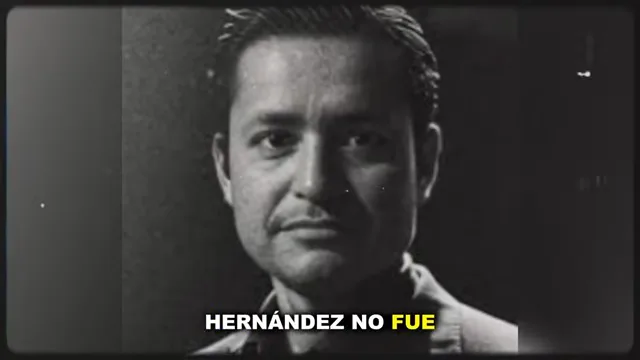

La historia política y criminal de Honduras se divide en un antes y un después de la figura de Juan Antonio “Tony” Hernández.

Durante años, su nombre fue un murmullo temido en los pasillos de la Casa Presidencial y en las zonas más recónditas de Gracias, Lempira.

No era el presidente, pero su sombra proyectaba un peso casi presidencial.

Hoy, a los 47 años y desde la penumbra de una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos, donde cumple una condena de cadena perpetua más treinta años, el hombre que alguna vez creyó ser el dueño de las rutas invisibles del país ha roto el silencio, confirmando la pesadilla que toda una nación sospechaba: el Estado hondureño fue, durante más de una década, el tablero de ajedrez de un imperio del narcotráfico.

Tony Hernández nació el 13 de junio de 1978.

Siendo el menor de una familia con ambiciones desmedidas, aprendió pronto que mientras su hermano Juan Orlando buscaba los reflectores de la política pública, el verdadero control se ejercía desde las estructuras ocultas.

Bajo la rígida disciplina de un padre que exigía lealtad absoluta y silencio, Tony se formó no en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino en el estudio meticuloso de las debilidades del sistema judicial y las grietas del aparato de seguridad.

A principios de los años 2000, mientras su hermano ascendía en el Congreso Nacional, Tony ya se movía como un operador silencioso, siempre detrás de generales, fiscales y alcaldes.

No necesitaba un cargo electo; su apellido era su salvoconducto y su mirada afilada, su herramienta de negociación.

El ascenso de Juan Orlando Hernández a la presidencia en 2013 fue la carta blanca definitiva para Tony.

A partir de ese momento, la audacia de sus operaciones alcanzó niveles que la justicia estadounidense calificaría más tarde de “narcotráfico patrocinado por el Estado”.

Según los expedientes judiciales, Tony no solo facilitaba rutas; él era el nexo central de una red que conectaba a los productores colombianos con los cárteles mexicanos, incluido el de Sinaloa.

Se afirma que recibió millones de dólares en sobornos, destacando un pago de un millón y medio de dólares de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Lo más escalofriante de su gestión era el doble discurso: en público, organizaba eventos benéficos y apoyaba campañas de seguridad; en privado, supervisaba cargamentos de cocaína marcados con sus propias iniciales, “TH”.

La caída de este imperio comenzó en noviembre de 2018, en un aeropuerto de Miami.

La captura de Tony Hernández provocó un terremoto político en Honduras, pero el verdadero colapso ocurrió durante su juicio en Nueva York en 2019.

El tribunal escuchó testimonios que pintaban a un hombre despiadado, capaz de ordenar asesinatos selectivos y de utilizar instituciones estatales como herramientas personales.

“Este país es nuestro, podemos hacer lo que queramos”, fue una de las frases que, según testigos, Tony pronunció en la cúspide de su poder.

Tras ser declarado culpable de todos los cargos, su rostro no mostró remordimiento, sino una frialdad desafiante que mantuvo hasta su sentencia final en marzo de 2021.

Sin embargo, el paso del tiempo en el aislamiento absoluto ha quebrado la coraza del hombre que “nunca fallaba”.

A los 47 años, Tony Hernández luce como un hombre de 60; su cabello es canoso, su rostro está demacrado y su salud se deteriora bajo el peso del insomnio crónico y la ansiedad.

Fuentes cercanas al penal sugieren que Tony ha comenzado a escribir reflexiones fragmentadas donde admite la naturaleza monstruosa de sus decisiones.

“El poder era mi único idioma.

No sabía amar, solo dominar”, reza una de las notas filtradas.

Esta toma de conciencia tardía parece haberlo llevado a solicitar audiencias secretas con la justicia estadounidense, donde se especula que ha entregado nombres de figuras que aún permanecen en el poder político, judicial y militar de Honduras.

La confesión de Tony, aunque invisible para el gran público, ha tenido efectos sísmicos.

En Tegucigalpa, la renuncia de funcionarios y la reapertura de investigaciones archivadas coinciden sospechosamente con los rumores de su cooperación.

Se dice que el precio de sus verdades ha sido la protección de su familia, quienes hoy viven en un anonimato total, lejos de las redes sociales y del eco incómodo que su apellido genera en las calles hondureñas.

Tony Hernández es hoy un hombre enterrado en vida, una sombra que habita en una unidad especial de alta seguridad, incomunicado y sin esperanza de libertad.

El caso de Tony Hernández no es solo la crónica de la caída de un criminal, es el espejo distorsionado de una región que permitió la impunidad como norma.

Su historia es una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder se divorcia de la ética y la política se convierte en el brazo protector del crimen organizado.

El arquitecto de las rutas invisibles ha terminado su viaje en el lugar más visible de la justicia: el olvido forzado de una prisión federal.

Pero mientras su figura se desvanece en las sombras, Honduras y Latinoamérica se quedan con una pregunta inquietante: ¿cuántos rostros más, bajo la misma fachada de orden y seguridad, están esperando su propio momento de caída? La verdad que Tony finalmente ha admitido confirma lo que todos sospechábamos: la democracia hondureña fue secuestrada desde adentro.

Ahora que los secretos comienzan a filtrarse, la nación debe decidir si usará estas revelaciones para reconstruir sus instituciones o si permitirá que otros ocupen el vacío dejado por el imperio de los Hernández.

La redención de Tony es imposible, pero la sanación de un país depende de que sus verdades no vuelvan a quedar enterradas bajo el silencio.