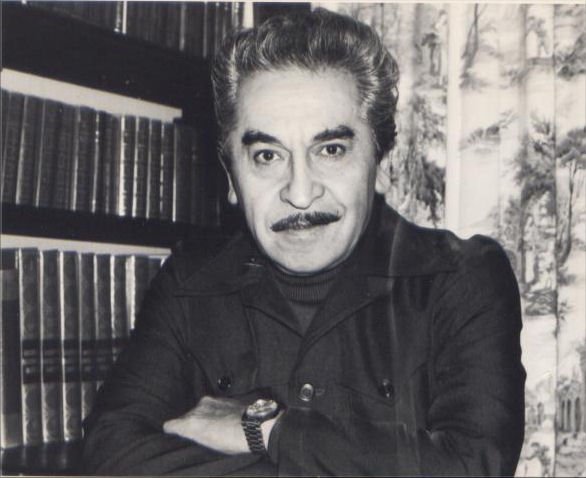

Salvador “Chava” Flores nació el 14 de enero de 1920 en La Merced, uno de los barrios más duros y vivos de la Ciudad de México.

Desde el inicio, su historia estuvo marcada por la ausencia.

Su padre desapareció sin dejar rastro y su madre, Trinidad Rivera, quedó sola criando a tres hijos en una ciudad que no perdonaba la pobreza.

El dinero nunca alcanzaba.

Cuando no podían pagar la renta, se mudaban.

Una y otra vez.

Vecindades, cuartos prestados, barrios distintos.

Esa infancia nómada fue su escuela.

Chava no estudió la ciudad: la caminó.

Desde niño trabajó en lo que hubiera.

Aprendió oficios humildes, cosió, bordó, vendió, ayudó.

Pero sobre todo, observó.

Escuchaba conversaciones ajenas, discusiones por dinero, chistes en medio de la miseria.

Entendió temprano que el humor era una forma de sobrevivir.

Más adelante consiguió trabajo como cobrador, y un acto de honestidad —devolver un cheque firmado en blanco— cambió su destino.

Su jefe lo ayudó a estudiar contabilidad.

Chava estuvo a punto de graduarse y durante años fue contador antes que compositor.

Se casó con María Luisa Durán y formó una familia.

Llegaron los hijos, las deudas, los intentos fallidos de negocios.

Ferreterías, salchichonerías, zapaterías.

Nada funcionó.

Pero la música siempre estuvo ahí, esperando.

Su primer contacto con el medio artístico fue modesto: cancioneros populares, cuadernos de letras que se vendían en la calle.

Ese trabajo lo acercó a músicos e intérpretes.

Cuando la necesidad apretó, tomó una decisión radical: escribir canciones.

Nadie le tuvo fe.

Su primera composición, Dos horas de balazos, rompía con todo.

No era corrido tradicional ni canción romántica.

Era una escena cotidiana, casi cinematográfica, contada con ironía.

Pedro Infante la grabó.

Luego vino La tertulia.

De pronto, Chava Flores estaba dentro del corazón de la industria.

RCA Víctor, Mariano Rivera Conde, los grandes nombres.

Pasó de contador a compositor de la noche a la mañana.

Lo que lo hacía distinto era el enfoque.

Mientras otros cantaban al amor y al abandono, Chava cantaba a la renta vencida, al fiado, al peso sobre peso.

Sus canciones hablaban de sobrevivir.

Bartola, La esquina de mi barrio, Sábado Distrito Federal.

No eran chistes fáciles: eran crónicas.

El pueblo se reconocía en ellas.

Por eso se volvieron himnos.

El éxito, sin embargo, no trajo riqueza.

Los discos se vendían, pero el dinero no llegaba.

Y entonces llegó el golpe más brutal.

En 1953 fue acusado falsamente de fraude por un socio.

Terminó preso en Lecumberri.

Dos años en una de las cárceles más temidas del país.

Chava pudo huir, arreglar, callar.

No lo hizo.

Decidió limpiar su nombre.

En prisión organizó veladas musicales, escribió canciones y siguió creando.

De ese encierro nacieron algunas de sus obras más profundas, como Alerta y Canción del preso.

El dolor se convirtió en arte.

Al salir, su prestigio estaba intacto, pero algo en él había cambiado.

El humor seguía, pero ahora cargaba un peso más oscuro.

Sus canciones se volvieron más filosas, más críticas.

Atacó directamente al poder cuando creyó necesario.

Denunció la asfixia cultural, la represión, la injusticia.

Nunca fue un compositor de protesta tradicional, pero su obra estaba atravesada por una rebeldía silenciosa.

Con los años, la industria giró la cabeza.

En los 60 y 70, Chava dejó de sonar en la radio.

Sobrevivió cantando en peñas, espacios íntimos donde el silencio era obligatorio y la atención total.

Allí, con voz frágil, seguía hipnotizando.

Entre canción y canción reflexionaba con frases demoledoras.

“México está dividido en dos: los pobres y los miserables.”

Su vida personal se resquebrajó.

La bohemia y las noches eternas rompieron su matrimonio.

Se separó, quedó solo, aunque nunca dejó de amar.

Confesó momentos de profunda desesperación, pensamientos suicidas.

Ese dolor apareció en canciones poco conocidas, devastadoras, muy lejos del humor que lo hizo famoso.

En sus últimos años formó otra familia, tuvo más hijos y siguió trabajando hasta donde el cuerpo se lo permitió.

Pero la pobreza nunca se fue.

La voz que retrató a México comenzó a apagarse.

Un cáncer de esófago lo dejó sin fuerzas, sin voz, sin escenario.

En 1987, Chava Flores murió a los 67 años.

Su epitafio lo dice todo: “Si volviera a nacer, quisiera ser el mismo, pero rico, solo para saber qué se siente.

” No fue una broma.

Fue una verdad desnuda.

Chava Flores murió pobre, pero dejó a México algo más valioso: un retrato honesto de sí mismo.

Y por eso su historia sigue doliendo.