En el corazón del municipio de Mocorito, Sinaloa, se encuentra un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo: Rosa Morada.

Rodeado de cerros polvorientos, caminos de tierra y una vida rural dura, fue ahí donde comenzó una historia que marcaría a generaciones enteras.

En ese lugar nació no solo una familia, sino un legado musical que recorrería todos los rincones del mundo hispano: Los Tigres del Norte.

Jorge Hernández era apenas un niño cuando descubrió que la música podía sanar, resistir y alimentar la esperanza.

Su madre, doña Consuelo, lo crió con esfuerzo y con canciones que flotaban en el aire mientras lavaba la ropa o cocinaba tortillas de maíz.

Su padre, Eduardo, era un hombre serio y trabajador, consciente de que sus hijos tendrían pocas oportunidades si permanecían en ese lugar donde él mismo había enterrado sus sueños.

Los hermanos Hernández crecieron en la pobreza, sin lujos, sin televisión y en muchos casos sin electricidad.

Sin embargo, tenían una guitarra vieja que alguien había dejado olvidada y una pasión que crecía como las raíces de los árboles de mango en temporada.

Jorge, Hernán, Eduardo y luego Luis se juntaban cada tarde después del trabajo o la escuela para cantar rancheras, corridos y canciones que narraban historias de traición, valentía, amor, desarraigo y muerte, temas que apenas comenzaban a comprender.

A los 14 años, Jorge decidió que el destino de su familia no estaría marcado por la tierra árida, sino por la música. Así comenzó a planear la gran migración.

Con apenas unos pesos, papeles falsos y una fe inquebrantable, los hermanos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, dejando atrás a su madre, su tierra y su idioma en cierto modo.

Llegaron a San José, California, un lugar frío en comparación con Sinaloa, pero lleno de vida para los migrantes mexicanos que compartían las mismas ganas de cambiar su suerte.

Como muchos migrantes, empezaron lavando platos, trabajando en la cosecha y haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir, pero nunca dejaron de cantar.

En cada reunión familiar, en bautizos y en pequeños bares, los hermanos se hacían escuchar bajo el nombre de Los Tigres del Norte, un apodo que un oficial de migración les dio en tono de burla al ver a los muchachos tan jóvenes cruzando solos.

Lo que no sabían era que ese nombre se convertiría en leyenda.

Los primeros años fueron duros: dormían cinco en un solo cuarto, cargaban instrumentos en camiones desvencijados y tocaban por unas monedas. Pero su estilo crudo, narrativo y auténtico comenzó a diferenciarse.

Mientras otros cantaban al amor y al desamor, ellos narraban la vida del migrante, el dolor de cruzar la frontera, el crimen, la pobreza y el coraje.

El gran salto llegó en 1972 cuando conocieron a Art Walker, un productor estadounidense que trabajaba con artistas latinos y les ofreció grabar un sencillo.

Eligieron una canción que llevaban trabajando tiempo: “Contrabando y traición”, la historia de Camelia La Tejana y Emilio Varela, dos supuestos amantes que cruzaban droga por la frontera y cuya historia terminaba en sangre y traición.

El disco explotó en ventas y se volvió un fenómeno en la radio, en los puestos de mercado, en las camionetas de jornaleros, en las calles polvorientas de México y en las avenidas ruidosas de Los Ángeles y Houston.

Por primera vez, alguien contaba las historias del pueblo sin tapujos, con verdad y sin adornos.

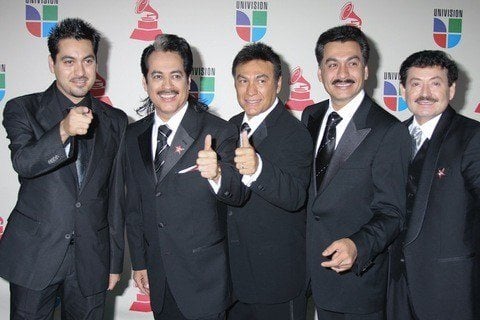

Los Tigres del Norte no solo encontraron éxito, encontraron su identidad. Fueron llamados los ídolos del pueblo, y no era exageración.

Madres solteras, presos, migrantes y campesinos se veían reflejados en sus letras. Sin embargo, el precio de la fama comenzó a cobrar factura.

Se convirtieron en más que un grupo musical: eran el espejo roto de millones que caminaban entre la legalidad y el abandono, entre la nostalgia por México y el desencanto de vivir en Estados Unidos.

La fama trajo poder, pero también amenazas y peligros.

En los años 70, mientras otros artistas luchaban por vender miles de discos, Los Tigres vendían millones.

Llenaban palenques, auditorios y estadios. La gente no solo los escuchaba, los necesitaba.

Cada canción abría una herida nacional invisible para muchos, pero palpable para ellos.

La fama no solo es aplauso, también es adicción, velocidad y vértigo. Jorge, el más serio, intentaba mantener a la banda con los pies en la tierra, pero la presión era enorme.

Había dinero, invitaciones a fiestas y la línea entre cantar corridos y convivir con personajes oscuros empezó a desdibujarse.

Las amenazas se hicieron reales. En una ocasión, una bala perdida reventó el parabrisas del camión en el que viajaban, un mensaje claro por cantar ciertas canciones.

Nunca denunciaron, porque en ese mundo el silencio es una forma de sobrevivir.

La relación entre los hermanos se tensó por decisiones creativas, egos y cansancio.

Las giras interminables alejaban a Jorge de su esposa, a Hernán de sus hijos y a Eduardo de su salud. A veces ni siquiera sabían en qué ciudad amanecían.

La hermandad que los hizo fuertes comenzó a fracturarse. Un representante de confianza fue descubierto desviando dinero y firmando contratos a sus espaldas.

La noticia nunca salió a la luz pública, pero fue una puñalada emocional que sumó al desgaste del grupo.

La industria también presionaba para que modernizaran su estilo con reguetón y autotune, pero ellos se negaron.

Eran norteños, de acordeón y bajo sexto, y no estaban dispuestos a perder su esencia.

Durante las décadas de los 80 y 90, grababan tres o más discos al año y rompían récords, pero la soledad y el cansancio aumentaban.

Jorge se convirtió en una figura solitaria, siempre el primero en llegar y el último en dormir, pero con el corazón agotado.

Las nuevas generaciones escuchaban otros géneros y los corridos clásicos perdían espacio en la radio comercial.

Los estadios ya no se llenaban como antes y algunos asientos empezaban a quedar vacíos.

Jorge y sus hermanos comenzaron a hablar de memoria, legado y retiro con dignidad.

Aunque el cuerpo y la voz ya no son los mismos, siguen cantando con respeto y amor por su público, conscientes de que su historia está llegando a su fin.

Los Tigres del Norte ya no son solo músicos; son una institución, una marca y una esperanza para millones.

Aunque su rugido se apaga, su historia y su música permanecen sembradas en cada migrante, madre, preso y jornalero que encuentra en sus canciones un reflejo de su vida.

Como ellos mismos dicen, “todo lo que empieza debe terminar”.

Pero su legado nunca descansará, porque Los Tigres del Norte son la voz del pueblo que nunca dejará de escucharse.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.