En los años 80, aparecer en una telenovela de Televisa era tocar el cielo.

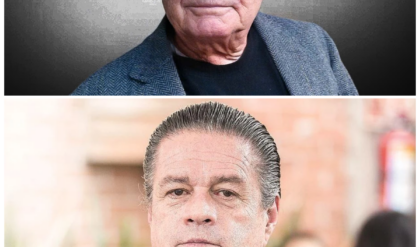

Y Alejandro Landero lo logró.

En Rosa Salvaje, uno de los mayores fenómenos televisivos de la década, interpretó a Rigo Camacho, el coreógrafo leal, el amigo noble, el hombre bueno en medio del melodrama.

Mientras Verónica Castro brillaba como reina absoluta de la pantalla, Landero se ganaba algo distinto pero igual de valioso: el cariño del público.

Quienes trabajaron con él lo recuerdan como disciplinado, puntual, silencioso.

Siempre con el guion en la mano, observando más de lo que hablaba.

En una industria donde el ego gritaba fuerte, Alejandro era una presencia serena.

Y esa misma cualidad, con el tiempo, se volvió una desventaja.

Tras el éxito de Rosa Salvaje, llegaron otros proyectos: Vivir un poco, Pasión y poder.

No eran papeles estelares, pero sí constantes.

Su carrera avanzaba con paso firme, sin escándalos ni excesos.

Sin embargo, Televisa no premiaba la discreción.

Premiada era la ambición, las alianzas, la capacidad de sobrevivir en un sistema político implacable.

Poco a poco, su nombre empezó a desaparecer de los créditos.

Audiciones que terminaban con promesas vacías.

Llamadas que nunca llegaban.

Pasillos de San Ángel recorridos con esperanza y educación, pero sin resultados.

Hasta que un día, simplemente, dejó de aparecer.

Los rumores no tardaron.

En el mundo del espectáculo, el silencio siempre se llena de especulación.

Se habló de un supuesto veto de Valentín Pimstein, el poderoso productor capaz de borrar carreras con una sola decisión.

Nadie confirmó nada.

Nadie lo desmintió.

Pero muchos coincidían en algo: cuando Televisa cerraba una puerta, no quedaba salida.

Décadas después, Alejandro Landero dio una explicación que lo cambió todo.

Reveló que vive con autismo y TDAH, condiciones que durante su juventud nunca fueron diagnosticadas ni comprendidas.

El ruido, la presión, el caos constante de los foros eran para él un campo minado.

Su comportamiento tranquilo, su necesidad de estructura, fue interpretado como apatía o falta de interés.

No era desobediencia.

Era diferencia.

Esa diferencia lo aisló.

Le hizo creer durante años que no era suficiente.

Que algo estaba mal en él.

Así, mientras otros avanzaban, Landero fue quedándose atrás, hasta desaparecer por completo del ojo público.

Trabajó en lo que pudo.

Dio clases.

Hizo teatro pequeño.

Sobrevivió.

Lo más duro no fue la falta de dinero, sino el olvido.

Por eso el país se estremeció cuando, décadas después, un video lo mostró durmiendo en una banca de la colonia Condesa, rodeado de sus gatos y su perro.

El titular fue cruel y simple: actor de Rosa Salvaje vive en la calle.

Internet hizo lo suyo.

Memes.

Juicios.

Lástima convertida en espectáculo.

Pero la verdad era más compleja.

Landero explicó que no estaba en la calle por abandono absoluto, sino por un problema legal que lo obligó a dejar temporalmente su vivienda.

Se negó a separarse de sus animales, sus “hijos”, como los llama.

Eligió quedarse con ellos, aunque eso significara dormir afuera.

“Aquí no hay tragedia”, dijo.

“Hay dignidad”.

Aun así, los medios prefirieron la versión triste.

Vendía mejor.

El hombre que alguna vez fue famoso reducido a símbolo de decadencia.

Intentó corregir la narrativa, pero ya era tarde.

Internet no escucha explicaciones, solo consume imágenes.

Vecinos se organizaron para ayudarlo.

Llegaron donaciones, comida, apoyo.

Alejandro agradeció con serenidad.

Nunca pidió lástima.

Nunca se declaró víctima.

Habló de fe, de pruebas, de propósito.

Planea mudarse a Puerto Vallarta y trabajar en una nueva misión: crear conciencia sobre las personas con discapacidad, especialmente en el sector turístico.

Hoy, Alejandro Landero no vive en la gloria, pero tampoco en la miseria.

Vive en ese territorio incómodo donde la fama se desvanece y la humanidad queda expuesta.

Su historia no es solo la de un actor olvidado, sino la de un sistema que no supo entender la diferencia y de un público que aplaude rápido… y olvida más rápido aún.

Casi a los 70 años, Alejandro Landero sigue en pie.

Sin reflectores.

Sin contratos millonarios.

Pero con algo que nunca perdió: dignidad.

Y quizá, al final, eso sea lo único que realmente importa cuando las luces se apagan.