El descubrimiento ocurrió cerca de la pirámide de Teti, en Saqqara, una de las necrópolis más estudiadas del mundo.

A simple vista, el área parecía vacía.

No había marcas en la superficie, ni entradas visibles, ni señales rituales.

Era el tipo de terreno que los arqueólogos suelen pasar por alto.

Sin embargo, bajo la piedra caliza apareció una abertura estrecha, perfectamente tallada, que descendía en vertical casi sesenta pies hacia la oscuridad.

El pozo no tenía escalones ni cámaras intermedias.

Descender era peligroso y salir, igual de difícil.

Desde el principio, algo no encajaba.

Los entierros en esta región no requerían semejante aislamiento.

Este pozo no parecía una entrada ceremonial, sino una barrera deliberada, diseñada para impedir el acceso.

Cuando el equipo alcanzó el fondo, encontró una cámara pequeña, sellada y silenciosa.

No había decoración ritual habitual.

Nada estaba dispuesto para ser visto.

El sarcófago, al ser expuesto, reveló que el difunto no era un rey, sino un sumo sacerdote.

Aquello generó tensión inmediata.

Un sacerdote, incluso uno de alto rango, no recibía este tipo de arquitectura extrema.

Algo más estaba ocurriendo.

Las envolturas del cuerpo profundizaron la inquietud.

El lino estaba impregnado con pigmentos minerales inusuales, mezclados con resinas, no simples tintes.

El oro no aparecía como máscara o símbolo divino, sino en tiras estrechas y repetidas, como marcadores.

Para algunos egiptólogos, aquello parecía menos decoración y más contención.

Las paredes de la cámara tampoco ofrecían consuelo.

No había dioses, ni escenas de juicio, ni promesas de renacimiento.

En su lugar, líneas, círculos y ángulos cruzaban la piedra de forma deliberada.

No eran arte.

Eran medidas.

La imagen infrarroja reveló aún más: símbolos ocultos bajo la superficie, aplicados antes del acabado final, diseñados para no ser vistos.

La cámara parecía construida para cumplir una función, no para honrar una tradición.

Entonces apareció el elemento más desconcertante.

Junto al sarcófago, directamente sobre el suelo, reposaba un paquete sellado.

No estaba sobre el cuerpo ni escondido entre ofrendas.

Tenía su propio espacio.

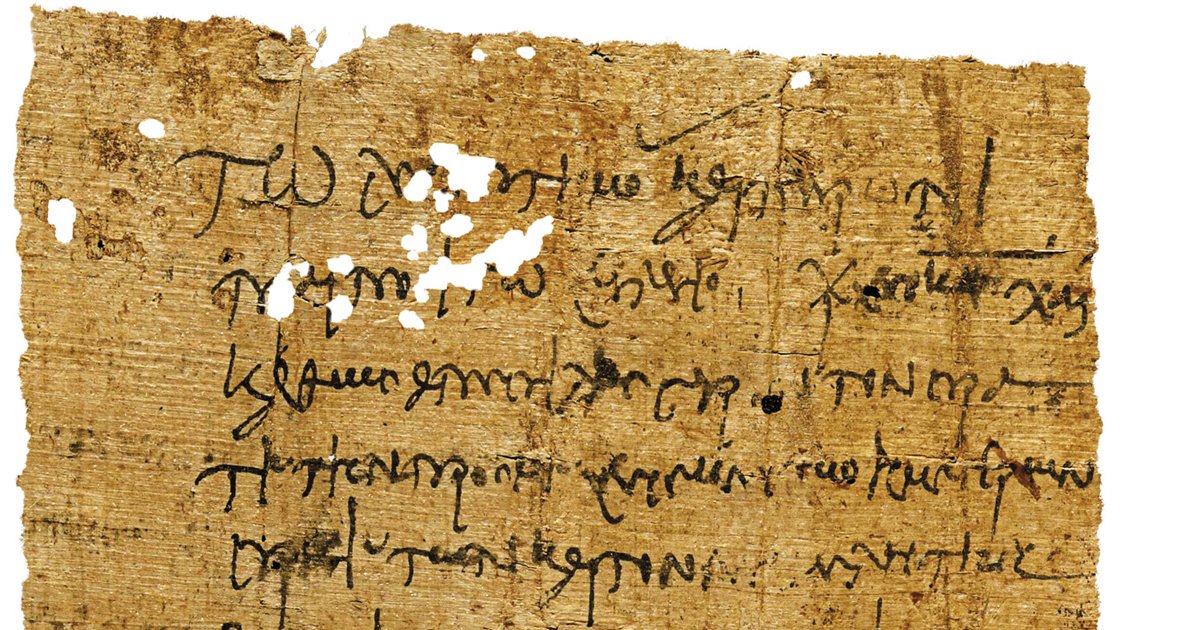

Dentro, varios rollos de papiro envueltos en lino y sellados con resina endurecida.

La conservación era tan perfecta que el equipo detuvo la excavación para estabilizar el hallazgo.

Las pruebas de radiocarbono sacudieron a la comunidad académica.

Los pergaminos databan de hace más de 4.

300 años, anteriores a cualquier texto completo de papiro conocido hasta ahora.

La tinta no era simple negro de carbono, sino una mezcla mineral diseñada para resistir el paso del tiempo.

Las fibras del papiro provenían, aparentemente, de regiones fuera del valle del Nilo, lo que implicaba rutas comerciales y una inversión deliberada de recursos.

Nada en estos textos sugería escritura casual.

Todo indicaba planificación, intención y urgencia por preservar el contenido.

Pero lo que realmente rompió los esquemas fue el contenido mismo.

Al principio, los traductores intentaron leerlos como textos funerarios simbólicos.

Buscaron oraciones, alabanzas, advertencias morales.

Algunas palabras parecían encajar.

Pero pronto aparecieron patrones imposibles de ignorar.

Repeticiones exactas, secuencias rígidas, números constantes sin valor simbólico conocido.

Las referencias a estrellas no eran mitológicas, sino posiciones específicas y medibles en el cielo.

Los diagramas no mostraban dioses ni escenas míticas.

Eran funcionales.

Y lo más inquietante de todo: no había juicios morales, ni castigos, ni recompensas.

La vida después de la muerte, tal como la conocemos en la religión egipcia, parecía ausente.

Cuando los investigadores abandonaron la idea de que se trataba de oraciones, el texto se transformó.

Los pergaminos no pedían nada.

Ordenaban.

Eran instrucciones.

Describían la cámara como un espacio de trabajo.

Establecían dimensiones, condiciones y secuencias.

El sonido era tratado como una herramienta, con tonos y duraciones específicas.

La luz no simbolizaba divinidad; se controlaba como una variable.

La vibración se describía como algo que debía provocar una respuesta física en la piedra.

Los materiales —caliza, granito, resina— se enumeraban como componentes, no como ofrendas.

El tiempo estaba ligado a la salida de Sirio, no como mito, sino como marcador preciso.

Todo apuntaba a un protocolo paso a paso diseñado para producir un resultado.

Pero el protocolo estaba incompleto.

Los conservadores descubrieron que faltaba un pergamino.

El envoltorio mostraba un hueco.

Las fibras desgarradas indicaban una extracción deliberada, no deterioro.

El texto restante insinuaba una etapa final relacionada con iluminación y unión, pero se interrumpía justo antes del resultado.

Ese vacío lo cambia todo.

La ausencia sugiere que el conocimiento completo fue fragmentado intencionalmente.

Quizás para protegerlo.

Quizás porque nunca debía ser completado.

Algunos investigadores creen que otros pozos sellados cercanos podrían contener piezas adicionales del mismo sistema, dispersadas para evitar su reconstrucción total.

Lo que estos pergaminos ya han logrado es irreversible.

Obligan a replantear los entierros egipcios como algo más que actos simbólicos.

Las tumbas aparecen ahora como estructuras activas, diseñadas para interactuar con sonido, luz, espacio y material.

Los sacerdotes emergen no solo como guardianes de rituales, sino como operadores de conocimiento técnico estructurado.

La religión y el método no estaban separados.

Funcionaban juntos.

La fe definía el objetivo; el procedimiento hacía posible el resultado.

Incluso sin el pergamino faltante, el descubrimiento ha cambiado para siempre cómo entendemos la muerte, el conocimiento y la intención en el antiguo Egipto.

Quizás estos textos nunca debieron ser leídos.

Quizás el pozo fue sellado no para proteger a los muertos, sino para contener algo mucho más peligroso: un proceso que el mundo antiguo decidió dejar inconcluso.