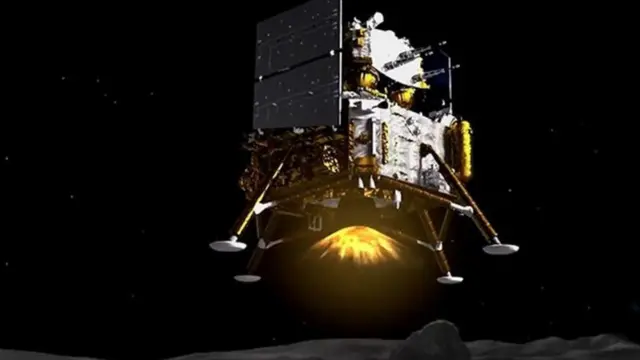

En diciembre de 2020, la misión china Chang’e 5 logró algo que nadie había hecho en más de cuatro décadas: aterrizar en la Luna, recolectar muestras y traerlas de regreso a la Tierra.

Fue un hito técnico impresionante, pero en aquel momento muchos lo vieron solo como una demostración de capacidad.

Eso cambió cuando los científicos comenzaron a analizar el contenido de esas muestras.

El lugar de aterrizaje no fue casual.

China eligió Oceanus Procellarum, una región volcánica relativamente joven en términos lunares.

Mientras las misiones Apolo estudiaron suelos de más de 3.

000 millones de años, Chang’e 5 perforó casi dos metros bajo la superficie para obtener material que había permanecido intacto durante eones.

Capas de tiempo que nadie había tocado.

Capas que guardaban secretos.

Lo primero que sorprendió a los investigadores fue el propio regolito lunar.

Lejos de ser simple polvo muerto, cada grano era un archivo cósmico.

Sin atmósfera ni erosión, la Luna ha registrado durante miles de millones de años impactos, radiación y viento solar.

Era, literalmente, una biblioteca del universo.

Entre el polvo aparecieron diminutas esferas de vidrio volcánico, formadas cuando antiguas fuentes de lava lunar se enfriaron instantáneamente en el vacío.

Pero lo verdaderamente inquietante estaba dentro de ellas.

Los científicos detectaron trazas de hidrógeno, implantadas por el viento solar.

Ese hidrógeno, al combinarse con oxígeno presente en los minerales, había formado hidroxilo y moléculas de agua.

La Luna no estaba completamente seca.

Este descubrimiento fue un punto de quiebre.

No se trataba de lagos ni ríos, sino de millones de microreservas de agua atrapadas en el polvo.

Si se extrapola a toda la superficie lunar, las estimaciones sugieren cientos de millones de toneladas de agua potencialmente accesible.

Agua para beber.

Agua para respirar.

Agua para dividir en hidrógeno y oxígeno y convertirla en combustible.

De repente, la idea de bases lunares autosuficientes dejó de ser ciencia ficción.

Pero lo más impactante aún estaba por revelarse.

Mientras continuaban los análisis, los investigadores chinos identificaron algo completamente inesperado: un mineral jamás visto en la naturaleza terrestre.

Un cristal con una estructura atómica tan precisa que parecía esculpido por condiciones imposibles de replicar en la Tierra.

Tras meses de verificación, el mineral fue oficialmente reconocido y bautizado como Changesite-(Y), en honor a la misión Chang’e.

Este hallazgo colocó a China en un club extremadamente exclusivo.

En toda la historia, solo se han identificado seis minerales completamente nuevos provenientes de la Luna.

Este fue el primero atribuido a China.

Pero su importancia no era solo simbólica.

El Changesite pertenece a la familia de los fosfatos, compuestos fundamentales en la tecnología moderna.

Sin embargo, su estructura cristalina mostraba propiedades únicas, capaces de interactuar con isótopos de helio, especialmente el más codiciado de todos: el Helio-3.

Aquí es donde la historia deja de ser científica y se vuelve explosiva.

El Helio-3 es considerado desde hace décadas el combustible ideal para la fusión nuclear, el mismo proceso que alimenta al Sol.

A diferencia de la fisión nuclear, la fusión promete energía casi ilimitada, limpia, sin gases de efecto invernadero y con residuos mínimos.

El problema siempre ha sido el combustible.

En la Tierra, el Helio-3 es extremadamente raro.

Pero la Luna, bombardeada durante miles de millones de años por el viento solar y sin campo magnético que la proteja, lo ha acumulado en su superficie.

Toneladas.

Enterradas en el polvo gris.

Una sola tonelada de Helio-3 podría generar tanta energía como millones de barriles de petróleo.

Aunque aún no existen reactores de fusión funcionales que utilicen Helio-3, el solo hecho de que China haya identificado un mineral capaz de estabilizar o interactuar con este isótopo encendió todas las alarmas.

La fusión sigue siendo un desafío técnico enorme, pero ahora la pregunta ya no es si existe el combustible, sino quién lo controlará cuando la tecnología esté lista.

Aquí entra la geopolítica.

El descubrimiento lunar no ocurrió en el vacío.

Estados Unidos impulsa el programa Artemis para establecer una presencia permanente en la Luna.

China ha anunciado planes para una estación de investigación lunar en la década de 2030.

India, Rusia y Europa también avanzan.

Ya no se trata de plantar banderas.

Se trata de infraestructura, acceso y control.

El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe reclamar cuerpos celestes, pero no regula claramente la explotación de recursos.

Esa ambigüedad legal ha abierto una carrera silenciosa.

Quien llegue primero, quien construya primero, quien extraiga primero, podría dominar el futuro energético del planeta.

Los analistas advierten que la Luna podría convertirse en el “Arabia Saudita del espacio”.

Un territorio sin soberanía clara, pero con recursos capaces de redefinir el equilibrio global.

Documentos estratégicos ya consideran el espacio entre la Tierra y la Luna como un nuevo dominio de seguridad nacional.

Todo esto comenzó con polvo.

Polvo que ocultaba agua.

Polvo que escondía minerales imposibles.

Polvo que ahora apunta a una revolución energética que podría sostener a la humanidad durante siglos… o dividirla como nunca antes.

La Luna ya no es un símbolo romántico.

Es un tablero estratégico.

Y lo que China encontró allí lo cambió todo.